床下に熱交換空気を送ると危険?全館空調で失敗しないための家づくり

こんばんは、かおり木工房そうのです。

久しぶりの晴れで気持ちのいい1日になりましたね。

晴れているだけで空気がきれいに感じますが、

西日本では黄砂の影響が大きようですね。

「最新設備=安心」とは限らない

全館空調の普及により、「床下も温度を整える」と

いう考え方が注目されています。

その一つが、熱交換された空気を床下に送り込む方式。

部屋全体がじんわりと温まり、省エネにもなるーー

そんな触れ込みに惹かれて採用を検討される方も多いはずです。

しかし、その設計には重大な落とし穴があります。

今回は、湿気・結露・カビのリスクをテーマに、

「なぜこの方式を取らないべきなのか」を解説します。

床下送風型の落とし穴|4つの現実的リスク

1除湿はできても、温度差による結露リスクは防げない

「床下空間に空気を送っても除湿しておけば大丈夫」

こうした説明がされることもありますが、

これは本質的な誤解です。

いくら空気中の湿気をある程度除去しても、

外気温が冷たい冬や湿度、気温が高い梅雨や夏時も、

床下コンクリートと空気の温度差があれば、結露は発生します。

ポイント

結露は湿度だけではなく、温度差と露点温度によって生じます。

湿度が下がっていても、冷たい基礎コンクリートに

暖かく湿った空気が触れれば、結露するのです。

2「除湿済み空気=乾いた空気」ではない

熱交換された空気は、確かに温度調整されていますが、

乾燥して湿気が全くないいわけではありません。

また、エアコンが除湿を担う場合でも、同じことです。

設定や運転モード次第で床下まで十分に

除湿されていないことも多くあります。

さらに、基礎空間そのものが湿気を初期段階では含んでいるので、

わずかな水分でも温度差があればすぐに結露してしまいます。

3基礎断熱していても夏のリスクは変わらない

「基礎断熱しているから大丈夫です」と考える方も多いのですが、

実はこれも落とし穴。

基礎断熱によって床下温度はある程度安定しますが、

それによって逆に外気との温度差が生まれやすくなり、

露点到達のリスクはむしろ高まるのです。

特に床下の風通しが制限された高気密住宅では、

一度発生した結露が逃げ場を失い、

蓄積してカビや腐食を引き起こすことも。

4湿気の発生源に空気を送っているという矛盾

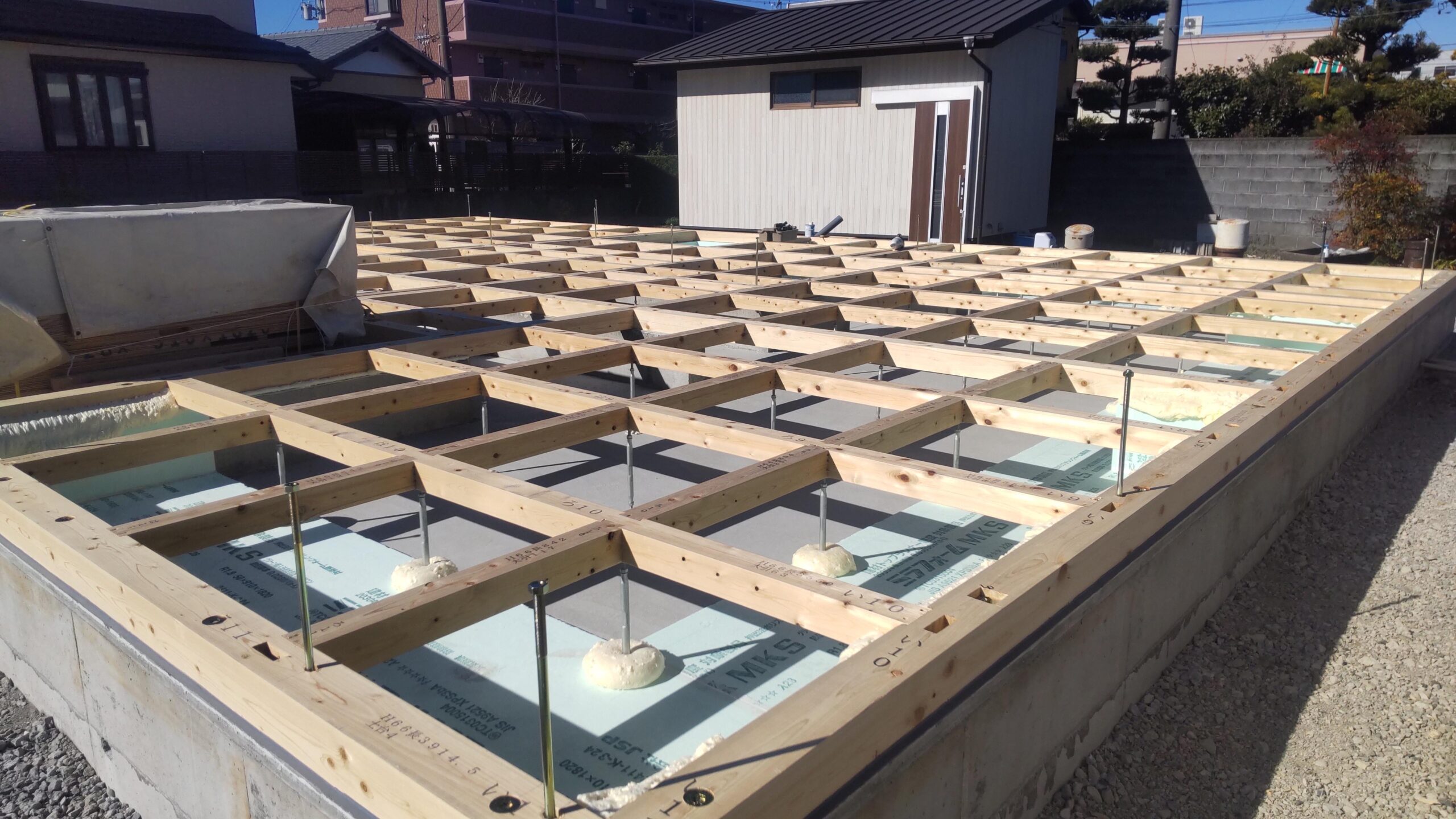

床下はそもそも、地中からの湿気が上がってくるエリアです。

そこに室内の空調を送り込むことは、冷暖房した空気を

わざわざ湿気と混ぜている構図とも言えます。

これは、空気の質を高めるどころか、

快適性と構造安全性を同時に損なう設計

とすら言えます。

だからこそ「リスクのある方式は選ばない」という家づくりを

私たち「かおり木工房」では、

この床下送風方式を採用していません。

理由は明快です。

設備に頼った一時的な快適性は、構造的リスクと隣り合わせ。

長く安心して暮らせるためには、空気の動き・熱の流れ・湿気の逃げ道を、

最初から建物の構造設計の段階で解決するべきだからです。

本当に安全な家は「湿気に強い設計」から始まる

設備や技術が進化しても、自然の法則(物理現象)を

無視することはできません。

床下に空気を送り、除湿すれば安心ーー

そんな容易な説明に惑わされることなく、

「本当に安全で長持ちする家とは何か」を一緒に考えてみませんか?

床下設計や空調に不安のあり方へ、無料相談受付中!

それでは、また。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

かおり木工房SNSでは、為になる情報を

発信していますので、ぜひ見てみてください。

LINE、Instagram、Tik Tok、YouTube

友達追加、フォローお願いします!

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCV2CLl-P_j80GPTuVRLMXpQ

Instagram:

https://www.instagram.com/kaorigikoubou/

LINE:

https://page.line.me/107aufgi?openQrModal=true

Tik Tok:

https://www.tiktok.com/@kaorigikoubou

静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡清水区、注文住宅ならかおり木工房!

静岡市葵区、静岡市駿河区、静岡市清水区、リフォームならかおり木工房!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー