屋根リフォームで後悔しないために知っておくべきこと

屋根は、住宅を風雨や紫外線から守る最前線の部材です。しかし、その劣化を放置してしまうと、雨漏り・構造被害・断熱性能低下などの重大なトラブルを招くことになります。

屋根リフォームを成功させるには、工事方法や業者選び、素材選定など、事前に押さえておくべきポイントがたくさんあります。本記事では、屋根リフォームで「後悔しない」ための知識と注意点をご紹介します。

1. 屋根リフォームを行う適切なタイミングと劣化サイン

屋根リフォームが必要かどうかは、築年数だけでは判断できません。次のようなサインが出てきたら、点検・リフォームを検討する時期です。

- 屋根材の色あせ・変色・チョーキング現象

- 表面塗膜の剥がれ・割れ・ひび

- コケ・藻の繁殖

- 棟板金の釘の緩み・浮き

- 漆喰(しっくい)の剥落

- 雨漏り・室内シミ

- 屋根材そのものの割れ・破損

- カバー工法や葺き替えの耐用年数超過

また、一般的な目安として10〜15年ほどで屋根材や防水層の経年劣化が進みやすいとされます。

特に築年数が古く、使用している屋根材にアスベストを含む可能性がある場合は、慎重な対応が必要です。

2. 屋根リフォームの主な工法とその特徴・注意点

屋根リフォームには主に以下の工法があります。それぞれメリット・デメリットや適した条件を理解して選択することが重要です。

2‑1. 塗り替え工法

既存屋根材の上から塗装をやり直す方法。

メリット:コストが比較的抑えられ、工期も短い。

注意点:下地が大きく劣化していると、塗装だけでは根本解決にならない可能性あり。屋根材の種類によっては塗装自体が意味をなさないケースもあります。

2‑2. カバー工法(重ね葺き)

既存屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法。

メリット:屋根の撤去が不要なため、廃材処分費が抑えられ、工期も短め。

注意点:既存下地・屋根構造が十分な強度を持っていないとできない。また、ソーラーパネル設置済みの場合は制約が出ることもあります。

2‑3. 葺き替え工法

既存屋根材をすべて取り除き、新しい屋根材と下地・防水層を一式交換する工法。

メリット:下地も含めて全面リセットでき、耐久性や機能性を確実に回復できる。

注意点:コスト・工期ともに最も高くなる。解体・廃材処分も必要。

3. 選ぶべき屋根材・仕様とその影響

屋根材や仕様の選び方によって、性能・耐久性・コスト・構造負荷が変わります。

- 軽量屋根材:瓦などの重い素材を軽い金属屋根などに替えることで、耐震性を改善できる場合があります。

- 防水シート(ルーフィング):新しい屋根材を用いる際には、防水シートを新品に交換することが前提となることが一般的です。

- 耐久性・メンテナンス性:素材の耐用年数・メンテナンス頻度を考えて、将来的なコストも含めた選択を

- 建物構造との整合性:もともと設計された屋根荷重を超える材質にはできない場合もあるため、構造確認が必須

4. 見積もりと業者選びで失敗しないために

屋根工事は大規模になりやすいため、見積もり内容や業者選びに細心の注意が必要です。

- 相見積もりを取る:複数社から同条件で見積もりを取り、仕様比較を

- 見積書の詳細確認:面積・材料・足場・下地補修・工程が明記されているかどうかを必ずチェック

- 自社施工の業者を選ぶ:下請け重視ではなく、自社施工で責任を持ってやってくれる業者が望ましい

- 過度な値引き・即決対応は要注意

- 施工実績・保証:過去の施工事例を確認し、施工保証・アフターサービスの内容を把握

- 近隣配慮:養生・飛散防止ネット、工事前の近所への挨拶など、配慮ができる業者を選ぶ

また、業者の知識・対応の丁寧さ、説明の際の透明性も信頼性を判断する手がかりになります。

5. リスクを避けるための具体的注意例

- 表面を塗り替えただけで済ませてしまい、下地の劣化を見逃して再度剥がれが生じるケース

- 見積もりに足場代・下地補修費用が含まれておらず、工事後の追加請求が発生

- 強引な値引き交渉で必要な工程が省かれてしまう

- 工事による飛散・騒音で近隣トラブルになる

- 屋根材と建物の構造が合わず、過負荷や不具合を招く

これらを避けるには、見積もり段階で仕様を厳密に確認し、業者と十分なコミュニケーションをとることが不可欠です。

相談・資料請求はこちら

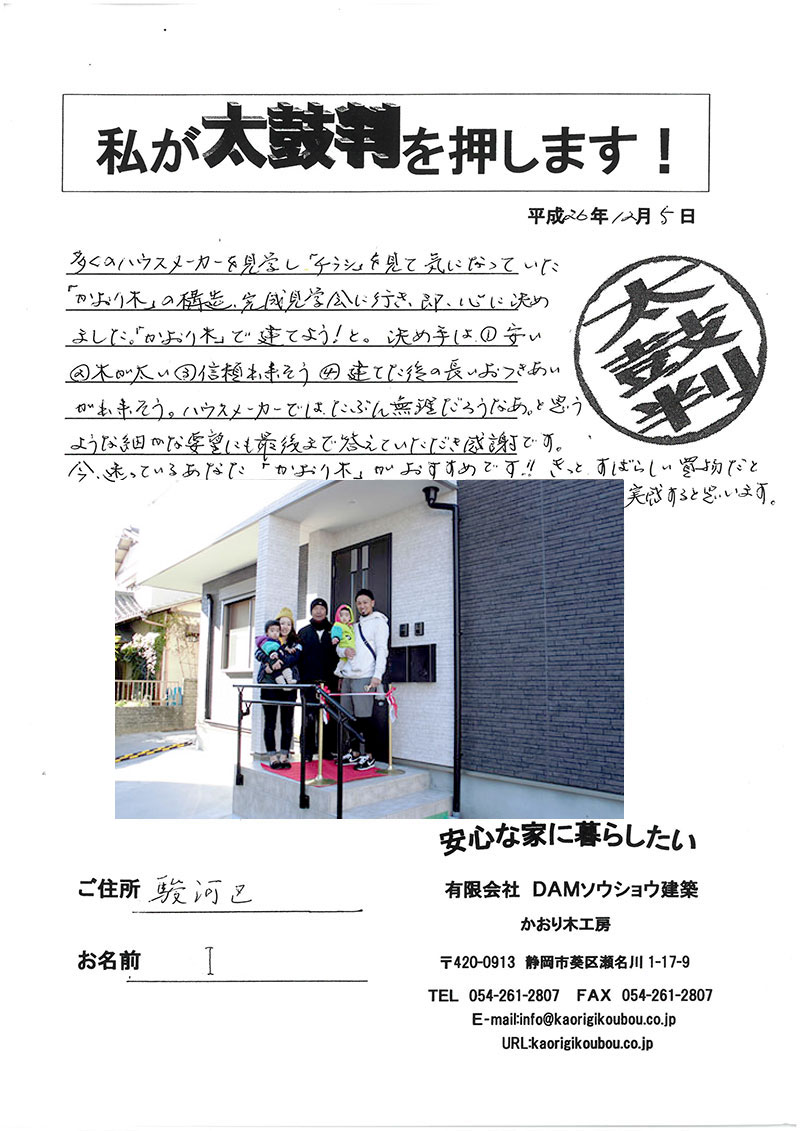

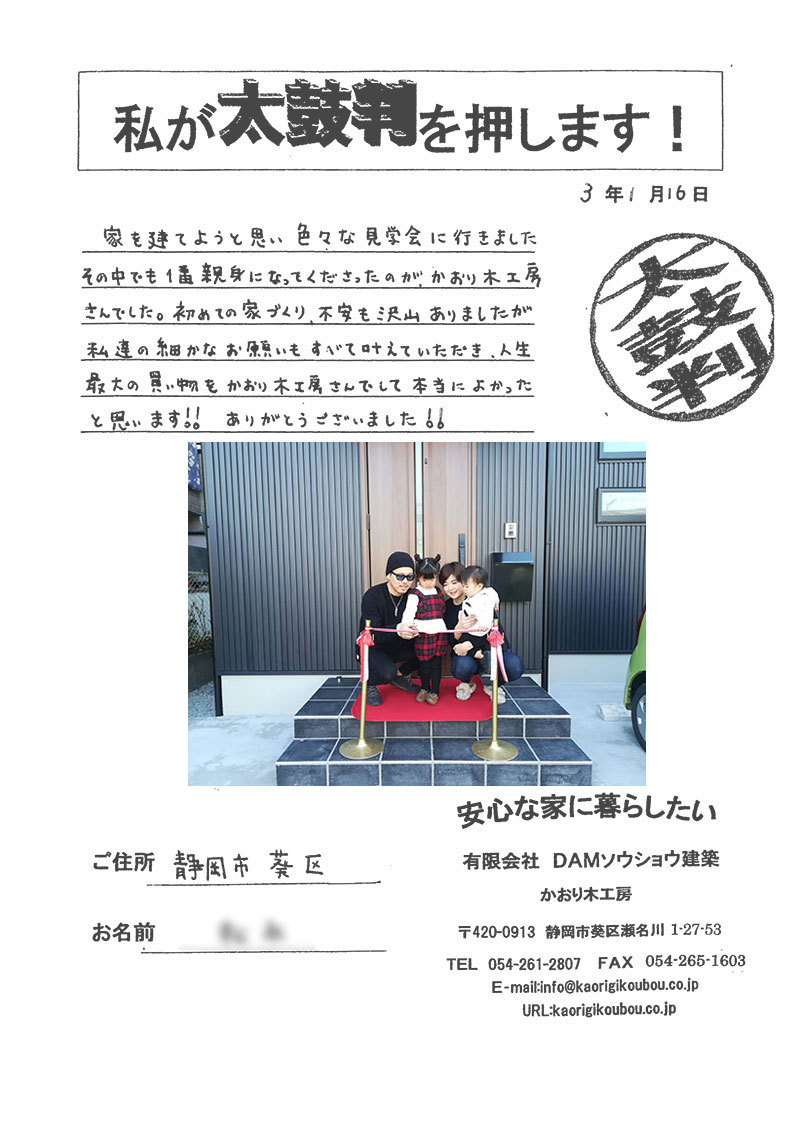

屋根リフォームを含む外装・住まいのご相談・見積もりは、静岡市を拠点に活動する かおり木工房 までどうぞ。

資料請求・お問い合わせはこちら

かおり木工房(注文住宅専門工務店)

住所:静岡市葵区瀬名川1‑27‑53

電話:054‑261‑2807(10時〜17時)

社長直通:090‑6587‑4713(「HP見た」とお伝えください)

施工エリア:静岡市・焼津市・藤枝市

次回予告

次回は、「バリアフリーリフォームを進める際の助成金情報」をテーマに、費用を抑えながら安全性を高める住宅改修ポイントと制度活用法をご紹介します。